英藏19世纪初戏曲题材外销画初探——以《回书见父》为例

陈雅新

摘要:

大英图书馆、大英博物馆藏有19世纪初绘有39出戏曲演出场景的外销画46幅。其中《回书见父》一画所绘戏剧,符合富春堂本《白兔记》剧本系统,应是广州外江湖南班所演之昆腔戏,可为《白兔记》、湘剧史和广东戏剧史研究提供佐证。画中呈现了乾嘉时期戏曲服饰、道具的形制,与清代戏衣、戏画等对比,隐约可见乾嘉以降戏曲舞美 “由简至繁” 的风格演变,可资戏曲舞美研究与设计参考。这批画在 “花雅之争” 、 “乾嘉传统” 的诠释、戏曲藉图像的域外传播与中西文化交流等方面也具有参考价值。

关键词:外销画 戏曲 戏画 《白兔记》 《回书见父》

外销画,画师们称之为 “洋画” ,外国购买者统称为 “中国画” ,20世纪中期西方艺术史研究者则称其为 “中国外销画” (Chinese export

paintings)或 “中国贸易画” (China trade paintings)。它的含义已基本成为学界的共识,即指18世纪至20世纪初,在中国广州等口岸城市绘制,专门售给外国商人和游人等的画作。其他藏于国外,但不专以外销为目的各类中国画,不属于外销画的范畴。这些画数量庞大,绝大多数藏于国外,收藏机构遍及世界六大洲[1] 。 其绘制方法,除部分油画外,基本上是结合中国传统绘画技法与西方透视画技绘制。其题材极其广泛,几乎涵盖了当时中国政治、经济、军事、宗教、社会生活、民俗与自然生物等方方面面,其中便包含着中国戏曲[2]。

一、19世纪初戏曲题材外销画的基本信息考述

至晚在18世纪中期,已有描绘戏曲演出场景的中国外销画出口英国。英国维多利亚阿尔伯特博物馆(Victoria&Albert Museum)所藏18世纪中期中国外销壁纸上(E. 3017-1921),绘有戏曲演出的情形:一个露天剧场,木结构简易戏台上正上演着《扢述起兵》(疑为《兀术起兵》),一个演员穿硬靠、插双翎、勾白脸、挂红髯,正摆着亮相的身段;舞台两侧贴着对联,右侧还有为女性专设的看台;戏台前的空地上,右边绘有货摊、小商贩和顾客,左边绘着正在赌博的人们[3] 。 伦敦马丁 • 格雷戈里画廊(Martyn Gregory Gallery)藏有一幅约1780年代的戏曲演出外销画,画中舞台上众多演员正表演着气氛热烈的吉祥例戏[4] 。但在目前学界发现和公布的外销艺术品中,戏曲图像的集中、专题化出现,见于大英图书馆和大英博物馆所藏的19世纪初外销画中。

(一)大英图书馆藏

大英图书馆(The British Library)藏有以戏曲舞台表演为内容的外销画一套36幅(Add. Or. 2048-2083)。它们形制统一,欧洲纸,水彩画,宽54厘米,高42.5厘米。原藏于印度事务部图书馆(The India Office Library),1982年转归大英图书馆[5] 。印度事物部图书馆拥有这批外销戏画,似乎缘于几次通信(这些通信现存大英图书馆,编号:Mss. Eur. D. 562.16)。1803年英国东印度公司董事会给广州十三行行商写信,为印度事物部图书馆征购了一批中国植物题材绘画。1805年董事会再次写信,称这些画得到高度赞许,期望再为他们制作一些混杂题材的画作。似乎正由于此信,又一批外销画于约1806年被送达,其中便有36幅中国戏剧题材的画作。因此,研究者将这批戏画的创作时间判断为大约1800至1805年[6] ,即约嘉庆五至十年。

此36幅画均题有所绘剧目的名称:《昭君出塞》《琵琶词》《华容释曹》《辞父取玺》《克用借兵》《擒一丈青》《疯僧骂相》《项王别姬》《误斩姚奇》《射花云》《周清成亲》《遇吉骂闯》《齐王哭殿》《义释严颜》《李白和番》《单刀赴会》《崔子弑齐君》《醉打门神》《三战吕布》《五郎救第》

[3] 此画及其相关信息见该馆网站:http://collections.vam.ac.uk/item/O485916/panel-of-chinese-wallpaper-wallpaper-unknown/。

[4] “An operatic performance outside a village”,水粉画,19 ¾ x 19 ¾ ins,原有衬纸边上题有 “Collez..e di Gius Vallardi / Milano 1820” ,可知是米兰Giuseppe Vallardi (1784-1863)的旧藏。此画及相关信息由该馆研究员Patrick Conner博士提供,致谢。

[5] 参见王次澄等编著《大英图书馆特藏中国清代外销画精华》第1册, “导论” ,第17页。

[6] Mildred Archer, India Office Library, Company drawings in the India Office Library, London: Her Majesty’s Stationery Office, 1972, pp.253 - 259.

(按: “第” 同 “弟” )《包公打銮》《回书见父》《威逼魏主》《斩四门》《金莲挑帘》《由基射叔》《醉打山门》《菜刀记》《酒楼戏凤》《王朝结拜》《渔女刺骥》《卖皮弦》《辕门斩子》《建文打车》《贞娥刺虎》和《康胤盘殿》(按:“康”同“匡”)[7] 。

图一:大英图书馆藏《康(匡)胤盘殿》(c) The British Library Board (Add.Or.2083)

(二)大英博物馆藏

大英博物馆(The British Museum)也藏有同一时期的戏曲演出场景外销画一套10幅(编号:1877, 0714, 0.819-828)。形制与大英图书馆戏画类似,欧洲纸,画册宽53.8厘米,高45.3厘米[8] ,其中7幅与大英图书馆戏画的内容基本相同。最大的不同在于,这10幅是墨水线描画,而非水彩画。这批画是由莎拉·玛丽亚·李维斯(Sarah Maria Reeves)(1839 - 1896)1877年捐赠。她总共向大英博物馆捐赠了52册各类主题的画册,包括1500多幅外销水彩画。她的祖父

[7] 这36幅画全部刊载于王次澄等编著:《大英图书馆特藏中国清代外销画精华》,第6册。

[8] 此数据见大英博物馆网站http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=270774&partId=1&searchText=opera+painting&page=1。

著名博物学家约翰·李维斯(John Reeves)(1774 - 1856)[9] , 于1812至1831在广州担任英国东印度公司茶叶检查员。约翰 • 李维斯曾委托广州当地画家绘制植物和其他自然史标本,也包括民间宗教、日常生活和各种职业等相关的内容。她的父亲约翰 • 罗素 • 李维斯(John Russell Reeves)(1804 -1877)也是一位博物学家,并从1827年起在广州生活了三十年[10] 。 这十幅画中每幅右下角都绘有李维斯家族的族徽(coat of arms) [11] 。

也许是因为不能确定这十幅画是被莎拉的祖父还是父亲带回,大英博物馆将它们的年代判断为1800至1850年。但我们可以进一步认定,它们是被莎拉的祖父所带回,将它们的年代精确为1800至1831年,也就是约翰 • 李维斯离开广州之前,原因有四。首先,它们的内容与大英图书馆藏外销画多有重复,除一为墨水线描画、一为水彩画外,其他形制方面类似,因此很可能产生于同一时期。第二,欧洲纸一般多应用于1780至1830年[12] ,其后的外销画更普遍地使用中国纸和蓪草纸。第三,18世纪末、19世纪初的外销画,由于多是西方人为获取中国的真实信息、聘请中国画家绘制,因而无论画工还是颜色,都体现了较高的水平。而自鸦片战争后的19世纪中期,西方人可以更随意地进入中国,特别是照相术的发明,使外销画提供情报的功能丧失殆尽,更多地转变为旅游纪念品。蒸汽船与先进交通工具的出现掀起了一股西方人游华的热潮,为满足不断提高的需求量,相同主题、构图的作品大量成批地机械生产,质量不可避免地下降,由精美走向了潦草、俗丽[13] 。 大英博物馆这批画画工精良,纪实程度高,符合早期外销画的特点,与中晚期外销画逐渐趋向于色彩艳俗、画工粗劣、纪实程度低全不相同。第四,大英博物馆藏未题剧名的一幅与大英图书馆藏画对

[9] 按大英博物馆所藏 John Reeves与广东十三行行商的通信及货单所记,广州茶商称 John Reeves为 “美士礼富师” 或 “味(口士)哩(口士)大茶师” 。见刘凤霞:《口岸文化——从广东的外销艺术探讨近代中西文化的相互观照》,香港中文大学博士学位论文,2012年8月,第127页和版图5.51。

[10] 参见大英博物馆网站:http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=137689; E. Bretschneider, M. D. History of European Botanical Discoveries in China, London: Sampson Low, Marston and Company, Limited, 1898, pp.256 - 266; Fa-ti Fan, British Naturalists in Qing China, Science, Empire, and Cultural Encounter, Cambridge and London: Harvard University Press, 2004, pp.43 - 45, 164 - 165。

[11] 关于李维斯家族的徽章,参见刘凤霞:《口岸文化——从广东的外销艺术探讨近代中西文化的相互观照》,第128页和版图5. 53 - 5. 54。

[12] Craig Clunas, Chinese Export Watercolours, London: Victoria and Albert Museum, 1984, p.77.

[13] Carl L Crossman, The Decorative Arts of the China Trade – Paintings, Furnishings and Exotic Curiosities, Woodbridge: Antique Collectors’ Club, 1991, pp.19, 201.

比可知为《匡胤盘殿》(图二),但比大英图书馆藏《匡胤盘殿》(图一)多出两个人物,更完整地呈现了戏剧场景,似乎说明大英博物馆藏画所绘内容可能比大英图书馆藏画还要早,因为虽然二者都可能是承袭更早的模板,无法明确判断年代孰近孰远,但大英博物馆藏画的内容更全面,更接近原创时的状态。

图二:大英博物馆藏《匡胤盘殿》(1877,0714,0.823)© The Trustees of the British Museum

这10幅画中,9幅题有所绘剧目的名称:《张青成亲》《斩华雄》《崔子杀齐君》《别虞姬》《刺虎》《李黑用班兵》(按: “黑” 乃 “克” 之讹)《龙凤阁》《沙它国班兵》(按: “它” 同 “陀” )《卖皮弦》。除《匡胤盘殿》外,两处藏画中《周清成亲》与《张青成亲》、《崔子弑齐君》与《崔子杀齐君》(崔子与齐君为臣与君的关系,故用 “弑” 更合适)、《项王别姬》与《别虞姬》、《克用借兵》与《李黑用班兵》,题名略异,而内容相同;《刺虎》和《卖皮弦》题名与内容皆同。故除去重复剧目,两处藏画共描绘了戏剧39出。

这些画的作者则无从得知。约翰 • 李维斯在他的笔记中,曾提到他雇用的帮他绘画岭南动植物的四位出色广州画匠,名字分别是Akut、Akam、Akew和

Asung[14] , 应都是中文名字 “阿某” 的音译。据克罗斯曼考证,19世纪初活跃于广州的外销画家还可能有Spoilum、Cinqua、Pu Qua、Foeiqua、Lamqua、Mayhing、Hing Qua等[15] 。其中也许有这些画的作者,但目前学界对这些画家所知甚少。

二、研究价值举例:《回书见父》考论

以下,我们且以《回书见父》一画为例,进行深入考证分析,窥见这批画的研究价值。

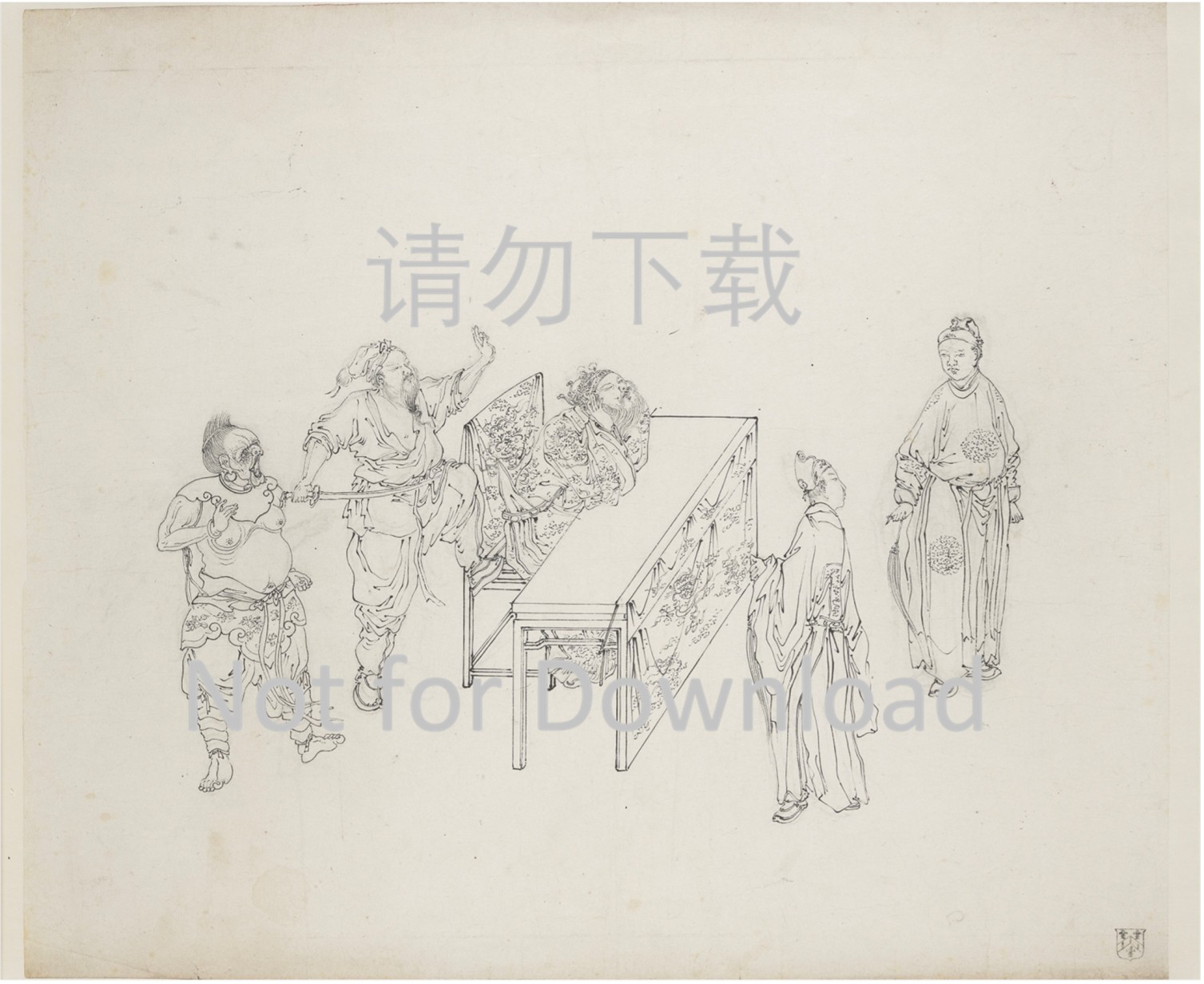

图三:大英图书馆藏《回书见父》(c) The British Library Board (Add.Or.2069)

《回书见父》又名《回猎》《回猎见父》等,源于南戏《白兔记》。外销画《回书见父》中(图三),左立少年为咬脐郎。他因打猎追赶白兔,遇到了井边打水的生母李三娘,得知三娘的丈夫与父亲同名,其子与自己同名,十分疑惑。此时,他向左侧立面向观众,左手拿着李三娘写的书信,满面疑惑;身

[14] 笔记藏于英国自然史博物馆,见刘凤霞:《口岸文化——从广东的外销艺术探讨近代中西文化的相互观照》,第128页注36。

[15] Carl L Crossman, The Decorative Arts of the China Trade – Paintings, Furnishings and Exotic Curiosities, p. 406。

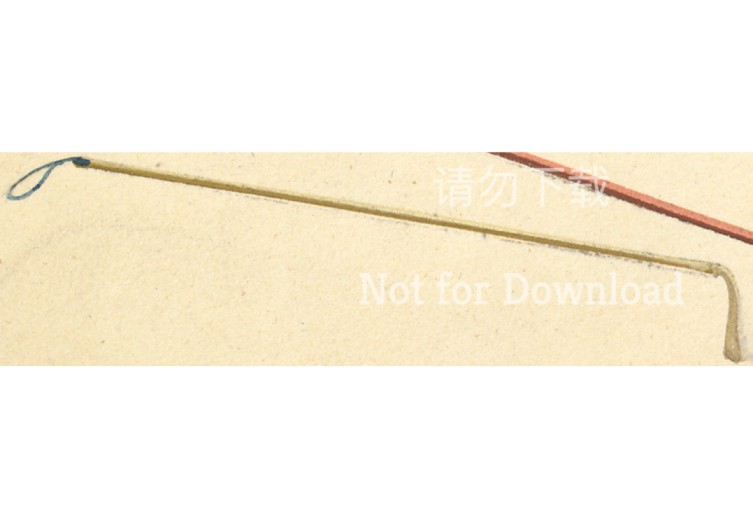

旁扔着马鞭和枪,表示他打猎归来等不及换下戎装、放好猎具,便急匆匆地来到父母面前质问。一般情况枪和马鞭应由“手下”带回后台,扔在地上或是为了强调咬脐郎心情的急切。右坐者为刘知远,他与原配李三娘分别后投军,被招赘岳节使家,与岳小姐成亲,官至九州安抚使。此时,他目视咬脐郎,显得惊异,似乎正等他递上信来。左坐者为岳小姐,形象端庄贤惠。这一场面,应是咬脐郎唱完一支【驻马听】,讲述完自己遇母的经过,正要把信交给刘知远的瞬间。

(一)画中戏剧的剧本系统

1、情节、出场人物的对应

《白兔记》故事于宋无名氏《五代史话》中之《汉史平话》已初具关目,但尚无咬脐郎追兔遇母、回书见父等情节[16] 。宋金时代有《刘知远传诸宫调》十二则,今尚存五则残本,其中似也未有遇母、回书等情节[17] 。元代有刘唐卿《李三娘麻地捧印》杂剧,佚。

《白兔记》现全本流存的有三种:一是明万历金陵唐氏富春堂刻本,题名《新刻出像音注增补刘智远白兔记》;二是明毛氏汲古阁刻本,题名《绣刻白兔记定本》[18] ,三是明成化年间北京永顺堂刻本,题名《新编刘知远还乡白兔记》[19] 。其中,在汲古阁本、成化本与戏画相应的内容中,三娘并没有给刘知远写信,也就没有 “回书” 这一情节;并且在咬脐郎打猎回来,刘知远告诉他生母是谁时,岳小姐并不在场。这些与戏画中咬脐郎持信、刘知远与岳小姐端坐的内容不符。而富春堂本此处情节则与戏画完全相符。

另有明嘉靖进贤堂刻本,题名《全家锦囊大全刘智远》流传[20] ,为节本,剧中有三娘写信情节,却没有选《回书见父》这一出。在明清的折子戏中,《玄雪谱》[21] 《缀白裘》[22] 中的《回猎》,国家图书馆和故宫博物院藏清南府昇平署戏本中的六种《回猎》[23] ,车王府藏昆腔《回猎全串贯》[24] ,与汲古阁本、

[16] 《新编五代史平话》,中国古典文学出版社,1954年版。

[17] 朱平楚辑录校点:《全诸宫调》,甘肃人民出版社,1987年版。

[18] 此两种见《古本戏曲丛刊》编委会编,郑振铎主编:《古本戏曲丛刊》初集,商务印书馆,1954年版。

[19] 《明成化说唱词话丛刊》第12册,上海书店出版社,2011年版。

[20] 孙崇涛、黄仕忠:《风月锦囊笺校》,中华书局,2000年版。

[21] 王秋桂主编:《善本戏曲丛刊》第四辑(6),台湾学生书局,1987年版715 - 721页。

[22] 王秋桂主编:《善本戏曲丛刊》第五辑(1),台湾学生书局,1987年版1225 - 1234页。

[23] 中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清升平署档案集成》,中华书局,2011年版,第57册31547 - 31583页;第107册62403 - 62431页。故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》第23册,故宫出版社,2015年版521 - 558页。

[24] 黄仕忠主编:《清车王府藏戏曲全编》第六册,广东人民出版社,2013年版707 - 711页。

成化本一样,既没有写书、回书的情节,咬脐郎得知身世时岳小姐也不在场。《歌林拾翠》中的《回猎见父》[25] ,《摘锦奇音》中的《咬脐见父诉情》[26] ,虽然有 “回书见父” 情节,但此时岳小姐并不在场。因此在以上版本中,与戏画完全相合的只有富春堂本。研究者通常将汲古阁本、成化本视为一个系统,将富春堂本视为另一个系统[27] ,显然外销画中所绘戏剧属于后者。

2、服饰的对应

我们再将外销画中服饰信息与两系统相对照,进一步验证其所属。成书于嘉庆二十五年的《穿戴题纲》[28] , 是清宫戏剧服饰较早的一份记载,虽然比这批外销戏画晚了二十多年,但却是时间接近的最详细的戏曲服饰文献。如前文所述,清宫南府昇平署藏六种《回猎》剧本都与汲古阁本、成化本情节接近,《穿戴题纲》是宫廷演剧情况的记录,故应属于汲古阁本、成化本系统[29] 。以下将笔者识别的外销画中的服饰装扮信息与《穿戴题纲》进行对比。

| 外销画《回书见父》 | 《穿戴题纲》昆腔杂戏《回猎》 | |

| 咬脐郎 | 紫金冠、雉尾翎、护领、粉红龙箭衣、蓝龙纹挂须长马甲、靴、马鞭、枪、书信 | 紫金冠、雉鸡翎、粉红龙箭袖、月白花绣排须、挂剑 |

| 刘知远 | 方翅纱帽、五绺髯(或黑三)、宝蓝团龙蟒袍、红底玉带、靴 | 纱帽、黑三、宝蓝赤摆 |

| 岳小姐 | 凤冠、红底龙纹旦角蟒、湖色褶子、蓝色云肩,黑色鞋 | 红䌷衫子披风 |

可见,在三人的穿戴上,外销画与《穿戴题纲》所载除详略有别外,大多类似。两处明显的不同在于,刘知远和岳小姐在外销画中外穿的戏衣为圆领、大襟右衽、饰以龙纹,为蟒;而在《穿戴题纲》中则一穿赤摆、一穿披风。蟒、赤摆和披风都是帝王将相、达官贵人可以穿的戏衣。蟒包括男蟒和女蟒,

[25] 王秋桂主编:《善本戏曲丛刊》第二辑(8),台湾学生书局,1984年版1321 - 1328页。

[26] 王秋桂主编:《善本戏曲丛刊》第一辑(3),台湾学生书局,1984年版95 - 100页。

[27]俞为民先生认为富春堂本《白兔记》其实即是传奇《咬脐记》,而非南戏《白兔记》的另一版本,又将一些折子戏归为《咬脐郎》传奇系统。笔者以为这些论断尚存在可以商榷的空间,例如一些折子戏似乎是汲古阁、成化本系统与富春堂本系统的融合,不宜径划入《咬脐郎》传奇(富春堂本)系统。见俞为民《明传奇 <咬脐记> 考述》,《中华戏曲》第24辑,2000年。

[28] 《穿戴题纲》成书时间为嘉庆二十五年,几经争辩,已成定论,详参宋俊华:《 <穿戴题纲> 与清代宫廷演剧》,《中山大学学报》2007年第4期;曹连明:《 <穿戴题纲> 与故宫藏清代戏曲服饰及道具》,《故宫学刊》2014年第2期。

[29] 清宫昇平署六种《回猎》剧本中,所标年代最早为道光九年(1829),晚《穿戴题纲》(1820)九年。见中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清升平署档案集成》,第57册31547页。

多穿于正式的场合,属于礼服,例如男蟒可用作皇帝、官员的朝服;赤摆,也称 “开氅” “出摆” “直摆” ,是帝王、侯爵、武将等家居时的便服;披风,是乾隆年间《扬州画舫录》所载 “江湖行头” 和《穿戴题纲》中经常出现的戏服,现在称作 “帔” ,也包括男帔和女帔,是皇帝、官员等及其后妃、夫人在家居场合所通用的常服。因此,外销画与《穿戴题纲》的主要不同在于,前者中刘知远和岳小姐穿礼服,而后者中穿常服。

我们再看两版本系统中这一情节发生的场合。在包括清宫昇平署六种《回猎》的汲古阁本、成化本系统中,此情节发生在刘知远和岳小姐的家中,舞台人物理应穿常服;而在富春堂本中,发生在刘知远和岳小姐行军途中与咬脐郎会合的开元寺,为正式场合,故适宜穿礼服。因此,从服饰与剧情的对应关系中我们可进一步确认外销画中所绘属于富春堂本系统。也可见,富春堂本系统《白兔记》虽然不及汲古阁本、成化本系统传唱广泛,但在嘉庆初年仍在上演。

(二)画中戏剧的戏班

在此画绘成的嘉庆五至十年,广州剧坛正处于来自姑苏、江西、安徽、湖南等约六个省份的 “外江班” 称霸的时期。这些外省戏班于乾隆二十七年便创立了具有行会垄断性质的外江梨园会馆,直到光绪十二年仍在运行[30] 。 笔者判断,画中所绘可能是广州外江湖南班演出的场景,原因如下。

第一,据笔者查找,在诸多的明清戏曲选本和地方戏的传统剧目中,称此折为《回书见父》的只有湖南湘剧和福建大腔戏,其他都不与外销画题目完全相符。

第二,湘剧至今仍把《回书见父》作为常演剧目。1980年出版的《湖南戏曲传统剧本》中收有陈剑霞钞本《白兔记》,其中一出便为 “见父回书” [31]。 此出的细节颇有与外销画吻合处,例如刘高(刘知远)让刘承佑(咬脐郎)打猎归来后 “戎装相见” ,与戏画中咬脐郎一身戎装、马鞭和枪扔在地上的情形相符;又如剧中有李三娘写信、咬脐郎 “回书” 这一情节,正与外销画一致,符合富春堂本系统的特点。然而又有与外销画不尽相符处,岳小姐在咬脐郎向刘知远质问自己身世时不在场,故事发生在刘的家中,而非寺庙,又与汲古阁本、成化本系统相同,可见此湘剧本大约是两个版本系统的融合。但由于富春堂本系统剧

[30] 详参冼玉清:《清代六省戏班在广东》,《中山大学学报》1963年第3期。

[31] 湖南省戏曲工作室编:《湖南戏曲传统剧本·湘剧第三集》,内部刊印,长沙,1980年版。

本罕有流传,湘剧本在关键情节上与之多有吻合已不常见,足见二者间的密切关系。况且,湘剧本前的 “说明” 谓此折 “自53年以后,各剧团均改演整理本,原本已很少演出,原、改本中曲牌均混淆不清,艺人所说不一,尚待进一步研讨。” 可见即便是对于 “原本” ,艺人的记忆也不同,就是说湘剧《回书》这一折本就有多个版本,现存剧本与外销画不尽吻合并不足以否认二者间的密切关联。

第三,还需要特别注意的是,据广州外江梨园碑刻记载,自乾隆五十六年(1791)起,湖南班在广州剧坛异军突起,在当年上会的53个戏班中占据了23班。虽然自嘉庆五年(1800)起,外江班整体较前衰落了不少,但湖南班却和江西班一起长期称霸于广州剧坛[32] ,甚至在梨园会馆有力的行业垄断下,还可能存在未入会的湖南班[33] 。因此,外销画描绘的《回书见父》,很可能就是当年湖南班在广州演出的面貌。

(三)画中戏剧的声腔

画中《回书见父》所唱是何腔调,李元皓先生因为昆腔中有《回猎》一出,故判断为昆腔[34] 。此判断很有道理,但似乎仍不能坐实,因为这批画诞生的嘉庆初年,在 “花雅之争” 的阶段上,花部已占据上峰,很多昆腔戏被花部翻演。在此,我们为《回书见父》可能是昆腔戏补充两点佐证。

第一,前文表格中我们已将画中服饰与清宫《穿戴题纲》中昆腔《回猎》的服饰信息进行对比,二者多有类似。

第二,若我们前文所判断《回书见父》为广州外江湖南班所演能够成立,则更有理由相信其为昆腔戏。对于广州外江湖南班所唱的腔调,欧阳予倩先生认为有的唱昆腔,有的唱南北路(梆黄),并认为外江梨园会馆碑刻中的集秀班是唱昆腔的[35] 。冼玉清先生认同此说,也认为湖南集秀班唱昆腔[36] 。我们为外江湖南班唱昆腔再补充一条证据,刊于嘉庆九年(1804)的小说《蜃楼志》中有如下情节:

[32] 这些信息是笔者据12通广州外江梨园会馆碑刻统计,碑文见中国戏剧家协会广东分会、广东省文化局戏曲研究室编:《广东戏曲史料汇编》第1辑,1963年版36 - 67页。

[33] 嵇致亮《珠江观剧记》记载了嘉庆庚辰(1820)的添福菊部,此班伶人周凤郎为湖南人,故此班可能为湖南班;而此班不见于外江梨园会馆碑刻记载。见冼玉清:《清代六省戏班在广东》。

[34] 李元皓:《看见十八世纪的戏曲影像: <大英图书馆特藏中国清代外销画精华> 与昆剧》,为李先生所赐之待发表稿,致谢。

[35] 欧阳予倩:《一得余抄》,作家出版社,1959年版245页。

[36] 冼玉清:《清代六省戏班在广东》。

……摆着攒盘果品、看吃大桌,外江贵华班、福寿班演戏。仲翁父子安席送酒,戏子参过场,各人都替春才递酒、簪花,方才入席。汤上两道,戏文四折,必元等分付撤去桌面,并做两席,团团而坐。……那戏旦凤官、玉官、三秀又上来磕了头,再请赏戏,并请递酒。庆居等从前已都点过,卞如玉便点了一出《闹宴》,吉士点了一出《坠马》,施延年点了一回《孙行者三调芭蕉扇》……[37]

这段材料经常被研究者引用,却没人发现其中信息可与广州外江梨园会馆碑文相印证。福寿班为湖南班,见诸乾隆五十六年(1791)《梨园会馆上会碑记》、嘉庆十年(1805)《重修会馆各殿碑记》、道光三年(1823)《财神会碑记》、道光十七年(1837)《重起长庚会碑记》记载。三秀,即谢三秀,乾隆四十五年(1780)《外江梨园会馆碑记》记载属于湖南祥泰班,《蜃楼志》记其属于湖南福寿班,这很好理解,因为伶人同省份之间换班是广州梨园会馆的常见现象[38] 。此次演出的三个剧目中,《闹宴》属传奇《牡丹亭》,《坠马》属戏文《琵琶记》,都是昆剧折子戏,《孙行者三调芭蕉扇》或即《借扇》,也是昆剧折子戏。可见此时外江湖南班是唱昆腔的,至少昆腔是其唱腔中之一种。我们也更有理由相信画中所绘为昆腔戏。

(四)画中戏剧的穿戴

乾嘉时期的戏曲穿戴名目在乾隆朝《扬州画舫录》 “江湖行头” 和嘉庆朝《穿戴题纲》中有详细的记载,这批嘉庆初年的外销画则为了解当时戏服、道具的具体形制提供了参考。

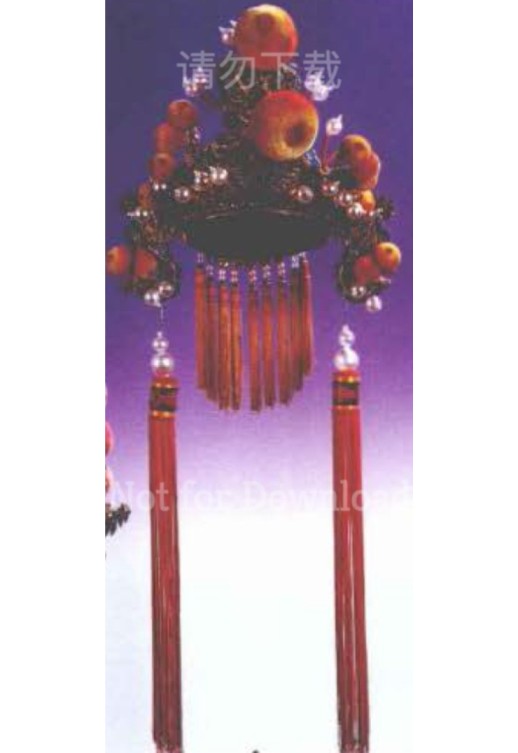

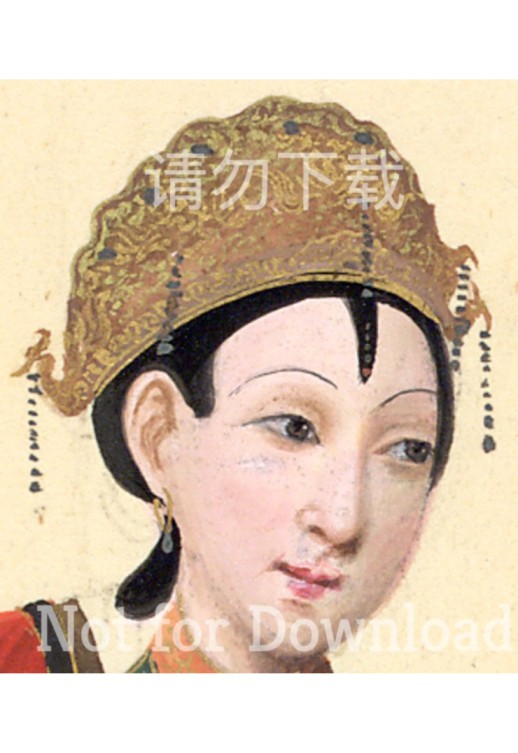

前文表格中我们已识别了《回书见父》中的穿戴,其中需留意处颇多。例如咬脐郎所戴的紫金冠,前部只饰有绒球两颗,相当简洁;咸同朝清宫戏画中,此冠的明显变化在于,两侧大龙尾耳子下多了丝穗,翎子等部件更为精美,体现了富丽的宫廷风格,然而总体上仍较简洁;今日戏曲舞台常用的样式则更繁冗,饰满了绒球和白蜡珠抖须(图四、图五、图六)。又如外销画中岳小姐所戴凤冠也很简洁;而大约清末的宫廷串珠花蝶带穗凤冠修饰颇精,在髹金漆胎上饰以玲珑串玻璃珠、点翠立凤,冠正中为一大玻璃光珠,四周为连珠及朵花,背后缀玻璃花彩色丝穗,冠口饰立凤衔串珠,左右两侧挂黄、粉红、绿色

[37] (清)庾岭劳人说、愚山老人编:《蜃楼志》,广雅出版有限公司,1983年版258页。

[38] 广州外江梨园会馆伶人换班的情况详参黄伟:《外江班在广东的发展历程——以广州外江梨园会馆碑刻文献作为考察对象》,《戏曲艺术》2010年第3期。

丝绦串珠排穗[39] 。 当今戏曲常用凤冠沿袭了清宫繁富之风格(图七、图八、图九)。又如外销画中的马鞭,仅是在木杆的头挂一丝穗,梢加一小绳圈;咸同朝宫廷戏画中的马鞭则杆梢多了手柄,杆上髹漆,但大体上变化不大;而光绪朝清宫的戏曲道具马鞭,杆上又缀多个彩色丝穗;今日戏曲常用马鞭上的丝穗变得更长而突出,顶端又增设两只弹簧抖须小彩缨(图十、图十一、图十二、图十三)。从中似乎可见,自乾嘉时期至清末,戏曲穿戴风格经历了 “由简至繁” 的演变,而清末的繁富之风又为今日所承袭,且往往增饰更甚[40] 。

|

|

|

[39] 张淑贤主编:《清宫戏曲文物》,上海:上海科技出版社,香港:商务印书馆,2008年版216页。

[40] 嘉庆朝外销画与咸同朝清宫戏画中的戏服风格一简一繁,并非是民间与宫廷戏服风格不同所致。这一点,从清宫《康熙南巡图》中所绘《单刀会》演出场景与大英图书馆藏《单刀赴会》外销画中人物穿戴的类似中可知。两画对比也可知,乾嘉时期戏服的简洁风格可能承袭于康熙朝。两画分别见故宫博物院编:《故宫博物院藏清代宫廷绘画》,文物出版社,1992年版70页;王次澄等编著:《大英图书馆特藏中国清代外销画精华》,第1册46页。

[41] 图片截引自王文章主编:《中国艺术研究院藏 清升平署戏装扮像谱》,学苑出版社,2008年版124页。

[42] 采自刘月美:《中国昆曲衣箱》,上海辞书出版社,2010年版102页。

|

|

|

|

|

|

|

[43] 采自张淑贤主编:《清宫戏曲文物》,第216页。

[44] 采自刘月美:《中国昆曲衣箱》,第113页。

[45] 图片截引自王文章主编:《中国艺术研究院藏 清升平署戏装扮像谱》,第42页。

三、结语

至此,我们考述了英藏描绘着39出戏剧的46幅外销画的基本信息。我们以《回书见父》一画为例,从画中戏剧的剧本系统、戏班、声腔、穿戴方面具体研究了画作的戏曲史料价值。从富春堂本《白兔记》到外销画所绘广州外江湖南班昆腔戏《回书见父》、再到湘剧《回书见父》的线索,对《白兔记》、湘剧史和广东戏剧史研究具有参考意义。画中所绘乾嘉时期紫金冠、凤冠、马鞭等服饰、道具的形制,是了解当时戏曲穿戴的形象资料。将画中穿戴信息与清代戏画、戏服等进行对比,能够看到戏曲穿戴自乾嘉以降 “由简至繁” 的风格演变,可为戏曲舞美研究与设计提供参考。

总的来看,这批嘉庆初年的戏曲题材外销画年代较早。清代其他表现舞台演出场景的戏画,较集中的有清宫戏画和戏曲年画。藏于故宫博物院的清宫《戏出画册》和《清人戏出册》,年代不早于咸丰十一年(1861)[48] ,有人甚至认为大概是清光绪中期或后期之作[49] 。戏曲年画产生得虽然早,但形成完全反映舞台面貌,而不混以楼台山水、真马实车的画风,却是道光朝(1821 - 1850)的事[50] 。并且,这批画一定程度地借鉴了透视、阴影等西画技法,使得舞台面貌,特别是对舞台空间地呈现比其他种类戏画更加逼真;题材兼收 “花雅” ,内容丰富;作为外销品,赋有中国戏曲籍图像的域外传播和中外文化交流的特殊意涵。尤需注意的是,乾嘉时期的昆剧表演艺术被后世视为圭臬,称为 “乾嘉传统” ,是当前学界关注的热点问题。这批画包含着诸多昆腔剧目,正是 “乾嘉传统” 的图像显现。总之,这批戏曲题材外销画富于研究价值,值得深入发掘。

[46] 采自张淑贤主编:《清宫戏曲文物》,第233页。

[47] 采自刘月美:《中国昆曲衣箱》,第159页。

[48] 朱家溍:《说略二》,载于刘占文主编《梅兰芳藏戏曲史料图画集》,河北教育出版社,2001年版。

[49] 朱浩:《清宫戏曲人物画的时代问题》,《影视与戏剧评论》2015年。

[50] 朱浩:《戏出年画不会早于清中叶——论 <中国戏曲志> “陕西卷” “甘肃卷” 中时代有误之年画》,《文化遗产》2016年第5期。

本文原文为中文,2020年已发表。

陈雅新. 《英藏19世纪初戏曲题材外销画初探——以《回书见父》为例》 ,《戏曲艺术》. 2020 第4期,第106-113页。